Raabklamm

BIOTOPE: Au-, Schlucht- und Hangmischwald, Serpentin-Alpenrosen-Föhrenwald, Bachbett mit Schotter-, Sandbänken und gröberen Felsblöcken, Buchenwald, Fichtenwald, Grauerlen-Weidenau, Hochstaudenflur, Felsstandorte

SCHUTZ: Naturschutzgebiet; Natura 2000 (Raabklamm)

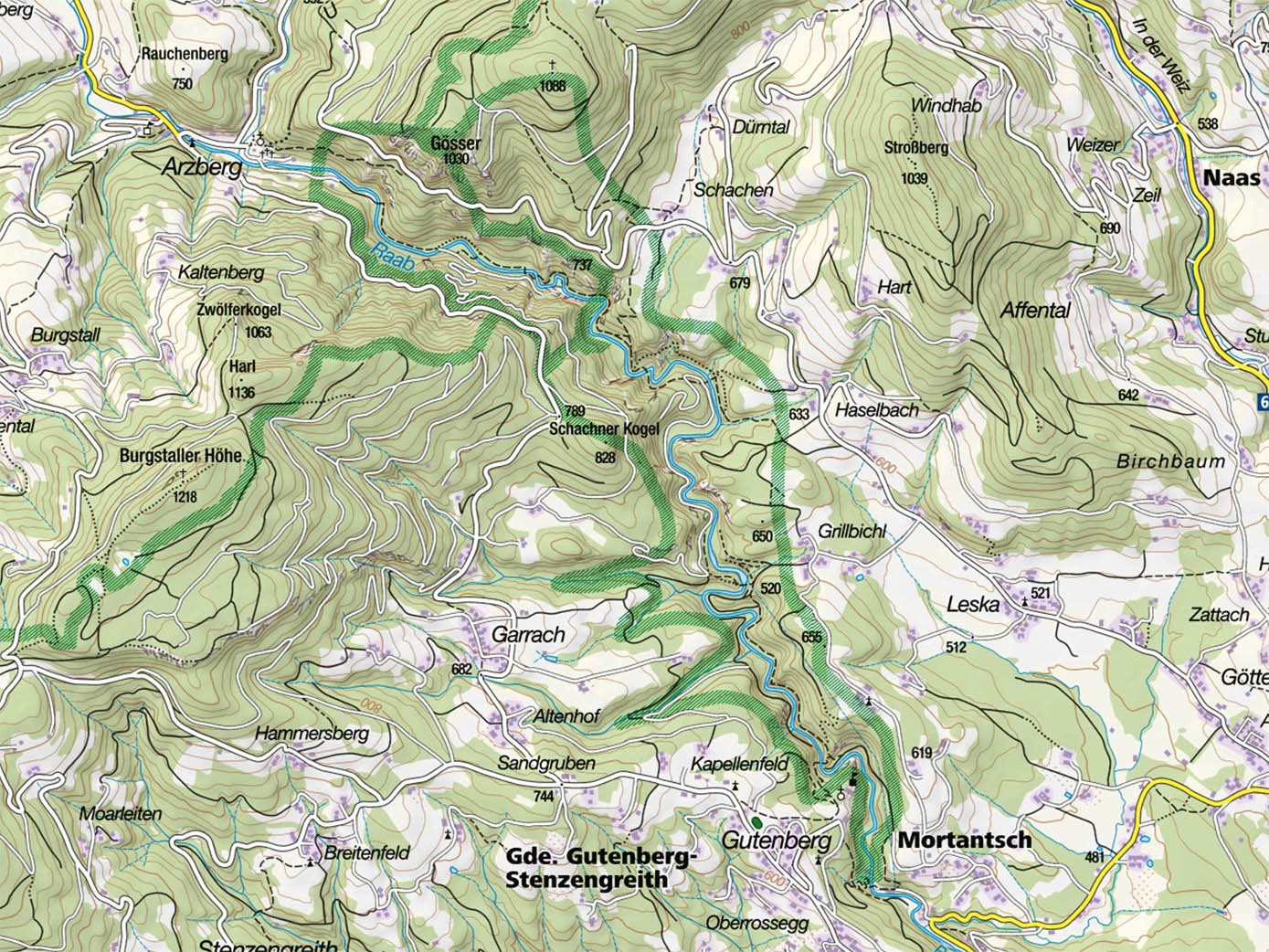

kompass.de/Openstreetmaps

Februar 2020

Obere Raabklamm von Mortantsch

Infotafel bei Mortantsch

Felsgrat mit Erica carnea gegenüber Schloss Gutenberg

Blick von Grillbichl zum Sattelberg

Kiefernheidewald nahe Grillbichl

Schneeheide (Erica carnea)

August 2017

Obere Raabklamm von Arzberg

Große Raabklamm (560m)

Großes Springkraut (Impatiens noli-tangere)

Großes Springkraut (Impatiens noli-tangere)

Europäisches Alpenveilchen (Cyclamen purpurascens) - 690m

Ochsenauge (Buphthalmum salicifolium) - 550m

Russischer Bär (Euplagia quadripunctaria) - 550m

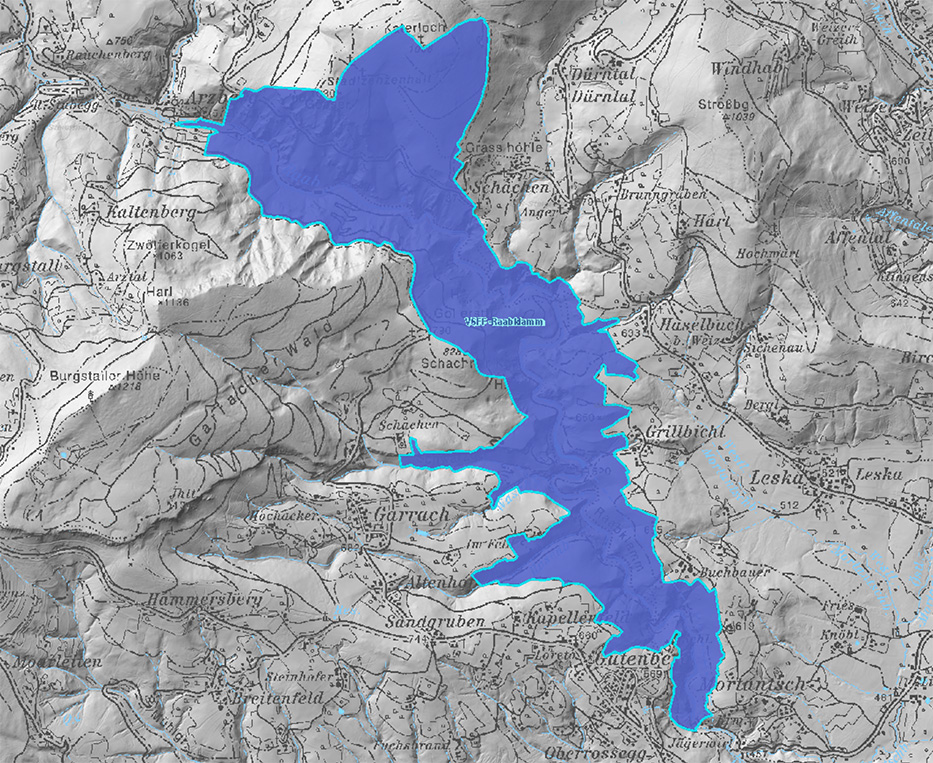

Raabklamm

Größe: 551 ha / mittlere Seehöhe: 505 m / Naturschutzgebiet seit 1970, Natura 2000 seit 2006

www.gis.steiermark.at

WIKI:

Die Raabklamm ist ein Kerbtal der Raab am südlichen Rand des Passailer Beckens, nordwestlich von Weiz und die längste Klamm Österreichs.

In der Klamm befinden sich Grauerlen-Auen und Schlucht- und Hangmischwälder, die von Buchen (Fagus sylvatica) dominiert werden, aber auch Halbtrockenrasen und Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation. Seltenen und geschützten Pflanzen bietet die Raabklamm einen geeigneten Lebensraum; so sind hier u. a. der Echte Seidelbast (Daphne mezereum), der Türkenbund (Lilium martagon), der Wolfs-Eisenhut (Aconitum lycoctonum) und das Europäische Alpenveilchen (Cyclamen purpurascens) zu finden.

Nach der FFH-RL geschützte Tierarten hier sind z. B. der Alpenbock (Rosalia alpina), der Sperlingskauz (Glaucidium passerinum), der Schwarzstorch (Ciconia nigra), der Wanderfalke (Falco peregrinus) und die Große Hufeisennase (Rhinolophus ferrumequinum).

Das rund 400 Hektar umfassende Gebiet der Raabklamm, die als Flussstrecke von nationaler Bedeutung gilt, ist als Natura 2000-Gebiet nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie und als Naturschutzgebiet ausgewiesen, da geschützte Pflanzen- und Tierarten hier vorkommen und die Gewässerstruktur der Raab in diesem Abschnitt noch weitgehend natürlich ist.

LAND STEIERMARK:

Die Raab, der größte oststeirische Fluss, entspringt am Abhang des Ossers und entwässert das Passailer Becken. Das Durch-bruchstal, die „Raabklamm“, grenzt das Schöckelmassiv gegen das Weizer Bergland ab und weist eine Länge von etwa 10 Kilometer auf. Sie wurde 1970 zum Naturschutzgebiet und in weiterer Fol-ge auch zum Europaschutzgebiet Nr. 9 erklärt. Die Raabklamm ist nicht nur wegen ihres landschaftlichen Reizes, sondern auch wegen des geologischen Aufbaus äußerst interessant. So finde man am Beginn der Klamm Schöckelkalk vor, während im unteren Teil Silikatgestein vorherrscht. Steile Felswände, die an manchen Stellen nur Platz für einen schmalen Pfad lassen, reichen teilweise bis zum Talboden. Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Lebens-räume, die sich in den verschiedenen Pflanzengesellschaftenwi-derspiegeln. Neben den typischen Vertretern der Schluchtwälder findet man Eiszeitrelikte, Warmzeitrelikte sowie pontische und pannonische Florenelemente.

Erwähnenswert sind auch die in der Steiermark vollkommen geschützten Pflanzen wie Petergstamm, alpen-hunds-braunwurz sowie die teilweise geschützten Pflanze Seidelbast, Türkenbund-Lilie, Wolfs-Eisenhut und Zyklame. Viele Tiere leben in der Raabklamm, hervorzuheben wären Alpenbockkäfer, Spanische Flagge, Wasseramsel, Waldkauz, Sperlingskauz, Schwarzspecht, Uhu, Turmfalke sowie die Fledermausarten Große Hufeisennase, Langflügelfdermaus, Bechsteinfledermaus und Großes Mausohr.

Pflanzen-Gesellschaften und Lebensräume

> Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)

> Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

> Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

> Halbtrocken- und Trockenrasen

> Feuchte Hochstaudenfluren

> Nicht touristisch erschlossene Höhlen

> Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

> Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

> Kalk-Felspflaster

BULFON, TIEFENBACH, 1993:

Da in der Raabklamm verschiedene kleinklimatische Verhältnisse herrschen, die in der Steilheit des Geländes, der geographischen Lage sowie in der Morphologie ihre Ursache haben, treten verschiedenartigste Pflanzengesellschaften auf engem Raum auf. Als botanische Besonderheit ist der Alpen-Goldregen (Laburnum alpinum) zu erwähnen. Weitere Pflanzenarten sind die Alpenrebe (Clematis alpina}, der Wolfs-Eisenhut (Aconitum vulparia), der Türkenbund (Lilium martagon), die Zahnwurz (Dentaria enneaphyllos) und das Alpen-Maßlieb (Aster bellidiastrum) (WINKLER, 1970).

ZIMMERMANN, 1981:

Im Übergangsbereich vom Vorland zur Randgebirgskette erhält das Klima des oberen Raabtales gemeinsame Wesenszüge mit dem Klima am Ostfuß der Koralpe.

Die Niederschlagswerte sind etwas geringer. Der Klammabschnitt selbst ist, seinem tiefeingeschnittenen Relief gemäß, sehr wahrscheinlich durch ein vom offenen Umland abweichendes (ozeanischeres) Lokalklima gekennzeichnet. Da die aus dem Passailer Becken stammenden Kaltluftreste zum Teil bei Haselbach seitlich abströmen (LAZAR 1979), ist der silikatische Südteil der Klamm thermisch begünstigt. So dringt hier der thermophile Laubmischwald des Vorlandes relativ weit in die Gebirgsrandstufe ein.

„Calluno-Ericeten" im „Gneisteil" der Raabklamm waren schon LÄMMERMAYR 1926 bekannt. 1970 hat PRATI, in seiner Vegetationskarte des Weizer Berglandes das Übergreifen der Schneeheide auf Silikatuntergrund dargestellt. Dabei scheinen sowohl die Raab- als auch die Weizklamm lokale Ausbreitungszentren zu sein, von denen aus Erica carnea auch auf frei exponierte Hänge (z. B. den Hirschkogel) übergeht. In einer früheren Arbeit über die bodensauren Schneeheide-Föhrenwälder der Raabklamm (ZIMMERMANN 1975) erwähnte ich einen eigentümlichen Vegetationskomplex aus Erica-Calluna-Sphagnum-,,Bülten", der am üppigsten in Waldlichtungen entwickelt ist.

Pflanzen

HUDLER, 2007

Europa-Hopfenbuche (Ostrya carpinifolia)vollkommen geschützt; In trocken-warmen Lagen, kalkliebend; bestandbildend in der Weizklamm, vereinzelt bis zur Raabklamm

Alpen-Hunds-Braunwurz (Scrophularia juratensis)

vollkommen geschützt; Auf Kalkfels-Schutthalden; in den Gösser-Wänden am Beginn der Raabklamm; sehr selten.